Freie Ufer für Biber und Bürger

Biber in Berlin - ein Situationsbericht

Biber im Tegeler Fließtal - Foto: C. Fischer

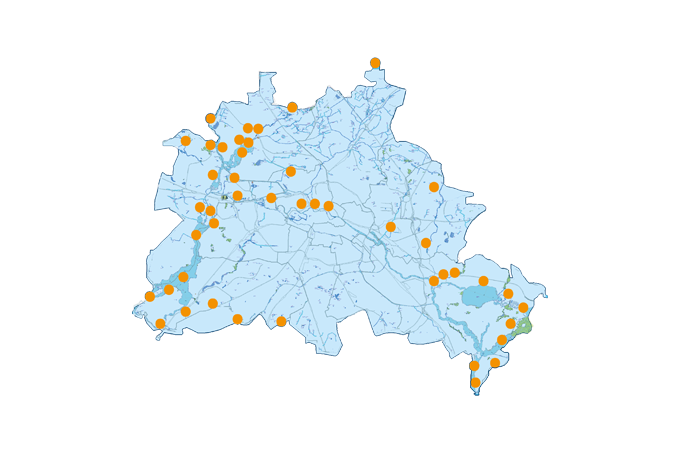

Biber leben mittlerweile an fast allen größeren Fließgewässern und Seen in Berlin. Die Zuwanderung erfolgte aus Richtung Oranienburg/Hennigsdorf mit ersten Ansiedlungen an der Oberhavel und im Tegeler See. Dann wurden Unterhavel und Müggelspree und Dahme besiedelt. Bislang nicht erreicht wurden die Große und Kleine Grunewaldseenkette sowie kleinere Seen im Stadtgebiet wie zum Beispiel der Lietzensee, Orankesee oder der Weiße See – Gewässer, die keine direkte Anbindung an die Spree und Havel haben.

Allerdings gelingt auch hin und wieder die Besiedlung suboptimaler Gewässer, die nur über schmale Entwässerungsgräben erreichbar sind wie der Buschgrabensee an der Grenze zwischen Kleinmachnow/Zehlendorf, die Borussiawiese in Zehlendorf oder die Vernässungsteiche in Hobrechtsfelde. Immer wieder gibt es auch bemerkenswerte Wanderungen einzelner Tiere über Land, die in einem Gartenteich enden, wo sie dann weggefangen werden müssen oder wieder von alleine verschwinden (Lichterfelde-Süd/Gartenteich, Rudow/Gartenteich, Görlitzer Park/Parkteich, Südparkteich/Spandau).

Immer wieder Sichtbeobachtungen

Hauptsache Wasser: Biber im Gartenteich im Bürgipfad in Lichterfelde-Süd (April 2016) - Foto: Manfred Krauß

Auch an den Berliner Kanälen, selbst auf der gesamten Länge des Teltowkanals, gibt es immer wieder Sichtbeobachtungen und Fraßspuren. Allerdings sind hier nur wenige dauerhafte Ansiedlungen bekannt, so zum Beispiel am Landwehrkanal in Höhe des Salzufers. In der Innenstadt bestehen dauerhafte Ansiedlungen nur im Schlosspark Charlottenburg, im Tiergarten, am Plötzensee und im Bereich der Rummelsburger Bucht. Dass die innerstädtischen Kanäle, wie Landwehrkanal oder Teltowkanal, zu Anfang als kaum besiedelbar und als Ausbreitungshindernis angesehen wurden, war eine komplette Fehleinschätzung der Anpassungsfähigkeit dieser Tierart. Auch gelingt es dem Biber, die zahlreichen Schifffahrtsschleusen und Stauwehre, für Fische meist ein unüberwindbares Hindernis, zu umgehen, indem er wo immer möglich Umwege über Land nimmt.

Exakte Bestandszahlen lassen sich derzeit nicht angeben. Aufgrund von Fraßspuren, Bauen und Röhren kann man jedoch auf eine ungefähre Anzahl von ca. 50 + X Reviere schließen. Ob sich dort jeweils nur Einzeltiere oder ganze Familien aufhalten, wäre nur durch ein intensives Monitoring zu ermitteln. Auch die Zahl der jährlichen Verluste und der Verlustursachen ist weitgehend unbekannt. Es gibt derzeit kaum noch Funde von Verkehrsopfern. Unklar bleibt dabei, ob die Tiere zwischenzeitlich mit dem Verkehr besser umgehen können oder solche Konfliktbereiche eher meiden. Ende 2017 gab es vermutlich zwei durch Hunde getötete Biber im Schlosspark Charlottenburg.

Biberreviere und Sichtungen in Berlin 2017/2018 - Karte nach Manfred Krauß

Gesetze werden gerne missachtet

Allerdings bleibt es fraglich, ob sich der aktuelle Biberbestand besonders im Bereich der bebauten Stadt auf Dauer halten wird. Im innerstädtischen Bereich ist vermutlich das größte Problem die fortschreitende und massive Bebauung bisher nur wenig oder nicht genutzter Uferabschnitte. Da Ufergrundstücke die Goldnuggets des Immobilienmarktes sind, werden diese oft bis an die Uferkante massiv bebaut.

Bei den Genehmigungen für solche Bauvorhaben werden häufig sowohl die Vorgaben des Landschaftsprogramms (LaPro) zum Schutz und zur Entwicklung der Gewässerufer als auch die Flora- Fauna- Habitat (FFH)-Richtlinie missachtet. Das LaPro, eigentlich ein behördenintern verbindliches Planwerk zum Schutz von Natur und Landschaft, scheint unter diesem Aspekt das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt wurde. Dazu gibt es noch die „Berliner Biotopverbindungskonzeption“, in der der Biber als eine Leitart für die Gewässerökosysteme auserkoren wurde. Auch diese findet bei Planungen so gut wie keine Berücksichtigung.

Berliner Strategie ist auch nur Papier

In der „Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt“ sind die Gewässerufer als besonders schützenswert erwähnt. Dazu gibt es eine umfangreiche Broschüre, in der detailliert erläutert wird, warum beispielsweise der Schutz von Arten und Lebensräumen dringend notwendig ist. Allerdings zeigt sich hier wieder einmal, dass das Verfassen einer Broschüre mit schönen Zielen und Absichten allemal einfacher ist als das Umsetzen dieser Ziele in der Tagespolitik. Es scheint, dass viele Baustadträte und Stadtplaner solche Deklarationen sowieso nicht zur Kenntnis nehmen.

Dann ist da noch die Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die fordert, dass spätestens bis 2021 (mit Fristverlängerung bis 2027) der gute ökologische Zustand, bzw. bei stark veränderten Gewässern das gute ökologische Potential, verbindlich erreicht werden muss. Dazu muss nicht nur die Wasserqualität, sondern auch die morphologische Struktur verbessert werden. Besonders die innerstädtischen Ufer von Spree und Havel weisen hier einen völlig defizitären Zustand auf, an dem bis dato nichts passiert ist. Stattdessen wird zugelassen, dass Uferabschnitte, an denen Verbesserungen noch möglich wären, wie zum Beispiel die Anlage von Flachwasserzonen, weiter verbaut werden.

Sehnsuchtsort Ufer

Die Verbauung der Ufer und somit ihr Verlust als Lebensraum trifft aber nicht nur die Fauna, sondern auch die Menschen der Stadt, die sich keine Wohnung in der ersten Reihe leisten können. So ist gerade der Erlebnisraum Gewässerufer für den Stadtmenschen ein „Sehnsuchtsort nach Natur und Weite“ mit einem hohen Erholungswert, der besonders im Sommer gefragt ist. Sollte sich irgendwann in ferner Zukunft die Wasserqualität der Spree wieder so verbessert haben, dass das Baden dort wieder möglich ist, gibt es vermutlich keinen Platz mehr, um das Handtuch abzulegen. Bei den meisten Bauprojekten an den innerstädtischen Gewässerufern wird –wenn überhaupt – ein gerade mal fünf Meter breiter Uferstreifen freigelassen. Den müssen sich dann Spaziergänger*innen, Radfahrer*innen und die Natur teilen. Die dort geschaffenen Wohnungen waren nie als Sozialwohnungen gedacht, sie beheben nicht die Wohnungsnot.

Best Practice Uferzone

Im September 2017 spazierte ein Biber an der Spandauer Heerstraße entlang. Der Fang in einer Mülltonne und die spätere Freilassung retteten ihm das Leben - Foto: Manfred Krauß

Dass es auch anders geht, bzw. einmal ging, zeigt das Beispiel der Rummelsburger Bucht. Dort wurden nach 1997 brachliegende Industrieflächen mit Wohnungen bebaut und dabei zugleich eine ausgedehnte Uferzone mit Röhrichten und Auwaldresten erhalten und gestalterisch in eine Uferpromenade eingebunden. Hier kommt der Biber regelmäßig zur Nahrungsaufnahme ans Ufer.

Konflikte gibt es auch mit dem Berliner Wasser- und Schifffahrtsamt, das an den Kanälen vorhandene, alte und einsturzgefährdete Uferböschungen gerne sanieren möchte. Dort findet jedoch der Biber bevorzugt hinter alten lückigen Befestigungen etc. und unter Wurzeltellern Unterschlupf. Hinzu kommt die immer noch praktizierte intensive Gehölzpflege entlang der Ufer. So schwinden durch die Bebauung und die Sanierung alter Uferböschungen letzte Unterschlupfmöglichkeiten. Durch die intensive „Wegpflegung“ der ohnehin nur schmalen Gehölzsäume reduzieren sich die für den Biber nutzbaren Nahrungsvorräte entlang der Gewässer.

Die Stadtgesellschaft und die Naturschutzverbände haben diese Entwicklung komplett verschlafen. Allerdings gibt es für Verbände auch kaum Einwirkungsmöglichkeiten bei der sogenannten Innenbereichsbebauung nach § 34 BauGB. Umso mehr müssen wir uns jetzt für den Erhalt und die öffentliche Zugänglichkeit noch unverbauter Ufer, ihre naturnahe Pflege und die Renaturierung verbauter Ufer einsetzen.

Text: Manfred Krauß